Querung mit „Drosselanlage“ / Schleuse

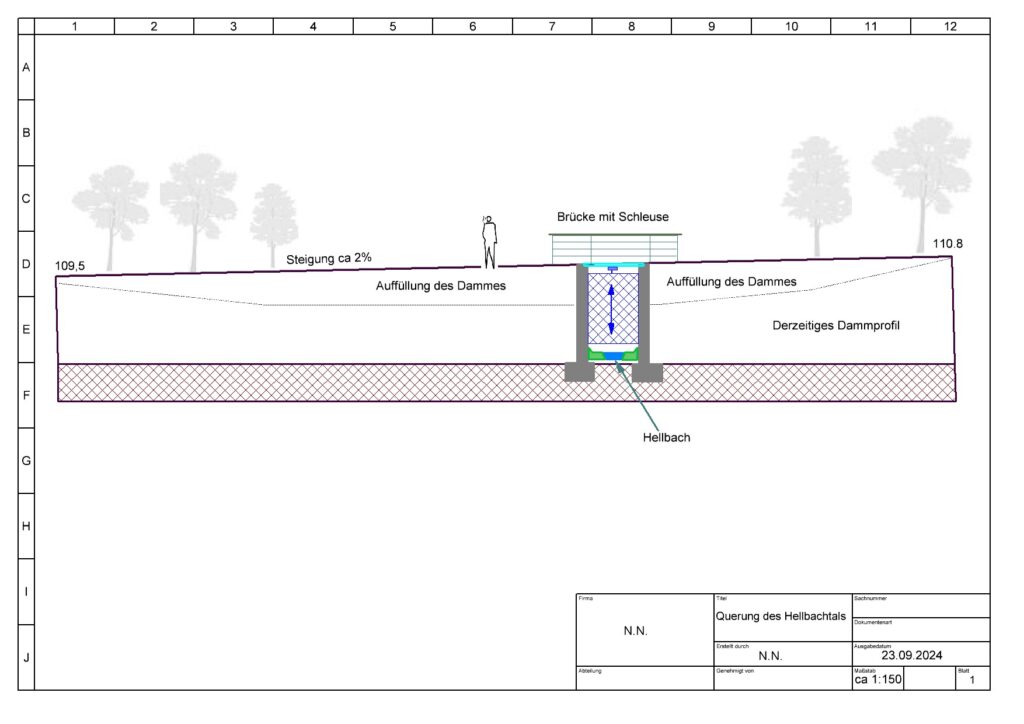

Bild 1: Profil des Dammes nach dessen Ertüchtigung

Vorteile (Benefits):

- Barrierefreiheit:

- Der Damm wird so gestaltet, dass er für alle Benutzergruppen zugänglich ist, einschließlich Menschen mit Behinderungen.

- Wirksamer Hochwasserschutz:

- Die Ertüchtigung verbessert die Stabilität und Tragfähigkeit des Dammes, wodurch das Risiko von Hochwasserereignissen verringert wird.

- Kein Rückbau des Dammes erforderlich:

- Durch die Ertüchtigung bleibt der bestehende Damm erhalten, was Zeit und Ressourcen spart, die mit einem Rückbau verbunden wären.

- Geringe Kosten:

- Im Vergleich zu einem vollständigen Rückbau und Neubau sind die Kosten für die Ertüchtigung in der Regel niedriger, was eine wirtschaftliche Lösung darstellt.

- Soziale Akzeptanz:

- Die Beibehaltung des Dammes kann auf breitere gesellschaftliche Akzeptanz stoßen, da bestehende Strukturen erhalten bleiben und keine großen Veränderungen im Landschaftsbild vorgenommen werden.

- Ökologische Durchlässigkeit:

- Falls der Teich tatsächlich weg muss, können Maßnahmen zur Verbesserung der ökologischen Durchgängigkeit integriert werden (z.B. Fischaufstiegsanlagen oder andere naturnahe Lösungen), um den Lebensraum für aquatische Organismen zu fördern.

- Erhalt von Lebensräumen:

- Die Ertüchtigung kann dazu beitragen, bestehende Lebensräume zu bewahren und gleichzeitig neue ökologische Nischen zu schaffen.

- Minimierung von Umweltauswirkungen:

- Im Vergleich zu einem Rückbau verursacht die Ertüchtigung in der Regel weniger Störungen für die Umwelt und die umliegenden Ökosysteme.

- Langfristige Planungssicherheit:

- Die Ertüchtigung bietet eine nachhaltige Lösung, die langfristig Bestand hat und zukünftige Anpassungen ermöglicht.

- Förderfähigkeit:

Viele Programme auf kommunaler, regionaler oder nationaler Ebene bieten finanzielle Unterstützung für Projekte zur Ertüchtigung von Dämmen. Dies kann durch Zuschüsse oder zinsgünstige Darlehen geschehen, was die finanzielle Belastung weiter reduziert und Anreize für solche Maßnahmen schafft.

Fazit

Die Ertüchtigung eines Dammes bietet zahlreiche Vorteile, sowohl aus technischer als auch aus ökologischer und sozialer Sicht. Diese Maßnahmen tragen dazu bei, den Damm funktionsfähig zu halten und gleichzeitig ökologische sowie soziale Aspekte zu berücksichtigen. Eine sorgfältige Planung und Umsetzung sind entscheidend, um sicherzustellen, dass alle Vorteile maximiert werden und mögliche negative Auswirkungen minimiert werden.

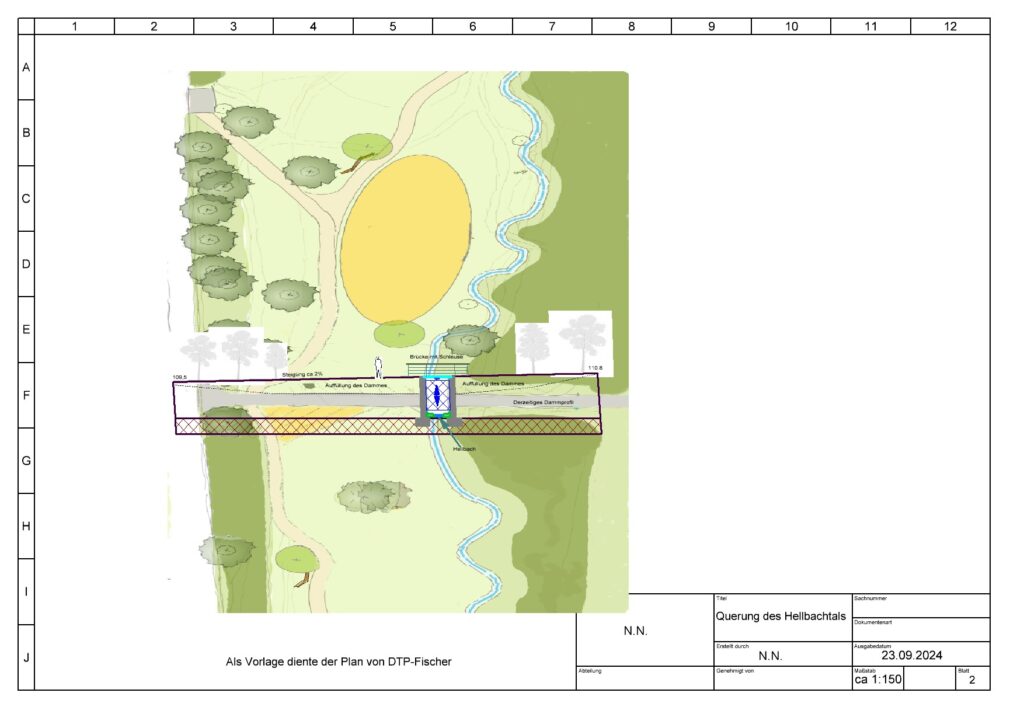

Bild 2 Damm eingebettet in die Geplante Gestaltung

Begründung zur Notwendigkeit von Hochwasserschutz

„Jede langfristige Planung muss inzwischen auch die möglichen Folgen des Klimawandels berücksichtigen. Heftige Sommergewitter können lokal kleinere Flüsse und Bäche sturzflutartig anschwellen lassen und erhebliche Überschwemmungen verursachen. Deshalb ist es notwendig, auch an kleineren Gewässern Hochwasserschutz zu betreiben. Anzeichen deuten darauf hin, dass der Klimawandel die Wahrscheinlichkeit lokaler Starkregenereignisse und extremer Hochwasser erhöht. Alle am Hochwasserschutz beteiligten Akteure sind aufgefordert, im Rahmen ihrer Möglichkeiten mitzuwirken. Nur durch Kooperation – zwischen Haus- und Grundbesitzern, örtlicher Wirtschaft, Wasser- und Deichverbänden sowie Kommunen, Kreisen, Bezirksregierung und Umweltverwaltung des Landes Nordrhein-Westfalen – kann diese Aufgabe erfolgreich bewältigt werden.“

Quelle: Mit dem Wasser leben – Hochwasserschutz in NRW; Johannes Remmel, Minister für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen

Begründung für Förderfähigkeit

Die Förderrichtlinie FöRL HWRM/WRRL sieht ausdrücklich Förderungen für Maßnahmen zur Gewässerentwicklung und zum Hochwasserschutz vor.

Quellen:

Begründung zu den Auswirkungen auf Kosten

Rückbau: Im südlichen Teil des Dammes könnten unbekannte Gegebenheiten vorliegen. Zeitzeugen berichten von einer ehemaligen Kläranlage, die ursprünglich für die Siedlung errichtet wurde. Der Rückbau dieser Kläranlage könnte erheblich aufwendiger sein als der Rückbau eines einfachen Dammes, da große Mengen belasteter Abfälle entstehen könnten, was die Rückbaukosten erhöht.

Ertüchtigung: In der Vergangenheit wurde der Damm mehrfach untersucht und als standfest eingestuft. Eine Ertüchtigung wurde bereits von verschiedenen Gremien in Betracht gezogen. Der Verzicht auf den Damm wird derzeit mit rechtlichen Zwängen begründet; diese Annahme ist jedoch falsch und durch die Aufgabe der Stauhaltung in Drensteinfurt widerlegt.

Die aktuelle Beschlusslage sowie das anhängige Planfeststellungsverfahren schließen alternative Vorschläge nicht aus. Es besteht die Möglichkeit, zunächst an der gegenwärtigen Methode der Renaturierung festzuhalten und eine verschließbare Öffnung im Damm einzubauen.

Gestaltung:

- Die Querung des Tals erfolgt über den Damm.

- Über das Gewässer verläuft ein Steg (kleines Brückenbauwerk).

- Die Höhenunterschiede zwischen der Straße Am Hellbach und der Adolf-Kolping-Straße werden durch Aufschüttungen des bestehenden Dammes ausgeglichen.

Der dadurch entstandene Weg hat eine Steigung von ca. 2 % und erfüllt alle Anforderungen an Barrierefreiheit.

Funktion der Schleuse:

Die Absenkung des Tores erfolgt automatisch oder manuell, sobald eine bestimmte Fließgeschwindigkeit erreicht ist oder ein Starkregenereignis bevorsteht.

Auswirkungen auf die aktuelle Planung

Keine; Abstand zwischen Mittelwasserhöhe und Oberkante Steg: je nach Ausführung 1–2,5m.

Beispiel für Realisierung der Schleuse / „Drosselanlage“:

Mäander sind natürliche Flussformen, die durch die dynamische Wechselwirkung zwischen Wasserströmung und Sedimentablagerung entstehen. Diese geschwungenen Flussläufe sind charakteristisch für Flüsse in bestimmten geomorphologischen Umgebungen und spielen eine wichtige Rolle im ökologischen Gleichgewicht von Gewässern. Sie bieten Lebensräume für zahlreiche Pflanzen- und Tierarten, fördern die Biodiversität und tragen zur natürlichen Selbstreinigung von Gewässern bei.

Jedoch haben Mäander auch inhärente Grenzen hinsichtlich ihrer Leistungsfähigkeit als Wasserrückhalteeinrichtungen. Die Fähigkeit eines Mäanders, Wasser zurückzuhalten oder zu regulieren, ist stark von den hydrologischen Bedingungen, der Fließgeschwindigkeit des Wassers sowie der Morphologie des Flussbettes abhängig. In Zeiten hoher Niederschläge oder bei Schneeschmelze kann es zu einer Überlastung der Mäander kommen, was zu Überschwemmungen in den angrenzenden Gebieten führen kann. Diese natürlichen Strukturen sind oft nicht in der Lage, die erforderliche Kontrolle über den Wasserstand zu gewährleisten, insbesondere in urbanisierten oder landwirtschaftlich genutzten Einzugsgebieten.

Im Gegensatz dazu bieten verlässliche und planbare Wasserrückhalteeinrichtungen wie Dämme, Rückhaltebecken Drosselanlagen oder Staustufen eine gezielte Kontrolle über den Wasserfluss und ermöglichen eine präzise Regulierung des Wasserstands. Diese technischen Lösungen sind so konzipiert, dass sie unter verschiedenen hydrologischen Bedingungen stabil bleiben und eine hohe Leistungsfähigkeit aufweisen. Sie können große Wassermengen effizient zurückhalten und somit das Risiko von Überschwemmungen signifikant reduzieren.

Ein Beispiel für diese technische Herangehensweise findet sich an der Werse zwischen Ahlen und Beckum, wo genau eine solche wasserrückhaltende Einrichtung installiert wurde. Diese technische Maßnahme wurde mit dem Ziel entwickelt, sowohl den Hochwasserschutz zu verbessern als auch die ökologischen Funktionen des Gewässers zu unterstützen. Durch die Implementierung dieser Infrastruktur wird nicht nur ein effektiver Schutz vor extremen Wetterereignissen gewährleistet, sondern auch eine nachhaltige Bewirtschaftung der Wasserressourcen gefördert.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass während Mäander wertvolle ökologische Funktionen erfüllen und zur natürlichen Dynamik von Flusssystemen beitragen, sie in Bezug auf die zuverlässige Rückhaltung von Wasser begrenzte Kapazitäten aufweisen. Technische Wasserrückhalteeinrichtungen stellen daher eine notwendige Ergänzung dar, um den Herausforderungen des Klimawandels und der zunehmenden Urbanisierung gerecht zu werden.